Agli albori di uno sport moderno (1° Parte)

Gennaio 2, 2001

L’arco di Holmegaard

Giugno 1, 2002

Riprendendo le considerazioni fatte nella prima parte di questo articolo, mi pare opportuno procedere con l’evoluzione che l’arco ha seguito in epoca relativamente recente. Sebbene largamente pacifico e prospero, il regno della regina Vittoria (imperatrice delle Indie) è finito in una guerra sanguinosa. Già il conflitto con l’etnia Zulu, vinto a malapena e con grosse perdite britanniche, aveva gravemente minato l’equilibrio di potere in Sud Africa e l’Inghilterra tentava di mantenere il controllo sulle sue “provincie” contro la determinazione dei boeri. I lunghi conflitti che ne seguirono sono oggi infatti noti come le “guerre boere”.

I club di tiro britannici

Sebbene il tiro con l’arco sportivo soffrisse per tale situazione, come sempre accade quando la guerra suona il suo triste tamburo, i club britannici di appassionati di tiro con l’arco si riunivano, nonostante tutto, con discreta frequenza e, con le scorte di buon legno per archi ancora fiorenti, l’arte dei costruttori d’arco continuava a prosperare. Il tennis su prato e il golf stavano diventando attività all’aperto molto popolari e con esse si diffuse anche il tiro con l’arco “ricreativo”. I membri dei club arcieristici dei primi e della metà del XIX secolo erano così numerosi da non esservi alcun paragone con le esigue brigate delle compagnie di arcieri odierne. Sebbene il conflitto boero avesse un qualche effetto negativo sul tiro con l’arco, esso non ne ebbe tanto quanto la Grande Guerra del 1914-‘18. Assai pochi club di arcieri dovettero cessare la loro attività come diretto risultato delle guerre boere e, essendo ancora l’arco un’attività sociale accettabile, i prestigiosi raduni arcieristici frequentati dalle classi benestanti della buona società continuarono senza alcuna seria interruzione. Fu proprio in questi anni che accadde un fatto assai importante tuttavia rimasto ignoto: sebbene ciò non sia stato registrato nelle cronache ufficiali delle competizioni internazionali, i primi del novecento videro anche i primi tentativi di apertura alle competizioni internazionali tra arcieri. Organizzato dalla allora quasi onnipotente Royal Toxophilite Society in collaborazione con il Comité General des Sport du Touquet en France, arcieri inglesi, francesi, svizzeri e belgi si incontrarono in piacevole competizione per ben sei volte tra il 1904 e il 1914, smentendo nettamente la versione ufficiale secondo la quale la scena arcieristica internazionale ebbe inizio nel 1931. I Giochi olimpici del 1908 inclusero il tiro con l’arco tra le discipline praticate e vi fu già allora una presenza americana. Venne adottato il tipo di gara usato per i Campionati nazionali maschili e femminili che era allora comune ad entrambi i paesi anglofoni. Questi Giochi del 1908 vennero vinti per la prima ed unica volta da un britannico, il campione Willy Dod.

Sebbene l’interesse diretto della nobiltà verso il tiro con l’arco fosse a quel punto quasi svanito, patroni e patronesse “di rango” ancora presenziavano i grandi raduni arcieristici e le occasioni sociali che questi accompagnavano. I saloni da ballo e i campi di tiro aristocratici continuarono ad andare mano nella mano durante le lunghe estati calde dei primi del novecento. Erano tempi ed ambienti più cavallereschi sotto certi aspetti, anche se noi li definiremmo snobistici e senza dubbio elitari. Certo, erano altri tempi, dove il bon ton e l’etichetta avevano la meglio sulla spontaneità, ma che dire dei club di oggi dove spesso l’amicizia viene sacrificata sull’altare dell’eccellenza? Le due maggiori industrie artigianali per la costruzione di archi, che portavano le firme dei famosi arcai Aldred e Buchanan, predominanti fino agli ultimi anni dell’ottocento, avevano a quel punto cambiato gestione ma non il carattere e la qualità degli archi costruiti. Sebbene Thomas Aldred e James Buchanan fossero morti prima della fine del secolo, le loro organizzazioni, costruite con tanta cura, sopravvissero praticamente intatte. Il nipote di Aldred, James Izzard, venne messo a capo dell’azienda subito dopo la prematura scomparsa del nonno nel 1887 e la portò avanti con successo fino al termine della prima guerra mondiale. Attorno al 1918 Izzard fece una fusione con la ditta arcieristica indipendente condotta da Frederick Henry Ayres, del quale parleremo in seguito. Dopo la morte di James Buchanan nel 1889, la sua ditta continuò a lavorare finché anch’essa si fuse con la Ayres, che già aveva assorbito la sua rivale di Aldred ed ora dominava il mercato. Avvenne però una cosa curiosa e quasi ironica: Aldred e Buchanan avevano iniziato la loro attività assieme come società al 50 per cento, avevano poi rotto sia società che amicizia dopo furiose liti ed ora, sebbene i loro marchi e le loro identità fossero andati perduti in queste fusioni post mortem, le loro rispettive attività tornarono a riunirsi in affari dopo circa 75 anni.

La sezione a “d” nei puntali in corno

Sebbene gli standard di qualità nella costruzione degli archi venissero mantenuti, almeno durante i primi quattro decenni del novecento, ciò si verificava in larga parte a spese dell’individualità. La sezione a “d” con la parte interna alta ed accentuata (stacked), tornata ora familiare tra i tradizionalisti, dominava in questo periodo i puntali in corno lavorato e le corde venivano invariabilmente importate dal Belgio mentre i rivestimenti sulle impugnature variavano poco da un costruttore all’altro. Inoltre molti vecchi archi ancora firmati Buchanan o Aldred venivano in realtà costruiti dalla quasi onnipresente famiglia Purtle, giustamente famosa per la qualità dei suoi manufatti, quindi era difficile distinguere un arco fatto da un Purtle per Aldred o per Buchanan. A Meriden nel Warwickshire, viveva la famiglia Thompson, che portava avanti silenziosamente un’attività di costruttori di archi iniziata oltre un secolo prima. Il loro workshop stile diciottesimo secolo ancora risuonava di romantica attività. F.W. Thompson insegnava a suo figlio Ned l’arte di costruire archi e frecce come gli era stato a sua volta insegnato dal padre e lo preparava a succedergli come bowmaker per la prestigiosa compagnia Woodmen of Arden, il più importante sodalizio di longbowmen del regno. Scorte di buon legno di tasso rimasero più o meno disponibili fino allo scoppio della prima guerra mondiale, ma le forniture cessarono durante tutto il conflitto e rimasero saltuarie anche subito dopo. Col cessare degli effetti del trauma internazionale e il ritorno alla vita e al lavoro normali, il legno di tasso fece la sua ricomparsa sulle scene in quanto i cataloghi di Ayres (quello che aveva rilevato sia Aldred che Buchanan) del 1930 mostrano archi in vendita: “fatti del miglior tasso Italiano e Spagnolo” e questi continuarono ad essere reclamizzati fino all’inizio del secondo conflitto nel 1939.

Attorno al 1945 il costruttore d’archi Russel Willcox iniziò a proporre un suo tipo di arco ricurvo in lamine di osage e hickory, lo battezzò: “Duoflex”. Questo modello era il miglior arco del periodo “pre fibra di vetro” e dette l’impulso ai successivi modelli ricurvi laminati sintetici. Willcox è qui all’opera nel suo laboratorio artigianale.

Il catalogo di Frederick Henry Ayres

Frederick Henry Ayres, inizialmente tornitore di legno, cominciò con l’aggiungere attrezzature da croquet e altri giochi da giardino al suo catalogo nel 1870, arrivando a comprendere l’attrezzatura arcieristica nel 1889. Morì straricco nel 1906, lasciando un capitale di 560.000 sterline del tempo da dividere tra i suoi quattro figli. Quando si trattò di dare un nuovo assetto all’attività paterna, gli eredi le diedero il nome di F.H. Ayres Ltd. e da quel momento tale marchio fu stampigliato sui loro archi (un particolare, questo, che aiuta i collezionisti nella datazione degli archi di Ayres). Anche se gli archi di tasso restavano i più ricercati e apprezzati, la ditta Ayres cominciò in quegli anni a reclamizzare in prevalenza archi lunghi in lancewood, sia rinforzati che in un sol pezzo, assieme ad altri in lemonwood. Quest’ultimo legno veniva importato da Cuba ed era, in quei primi del novecento, un eccellente sostituto dei più costosi lancewood e tasso. I prezzi variavano sensibilmente se si trattava di archi in tasso poiché il costo di tale legno rifletteva l’andamento del mercato. Un arco in tasso di un sol pezzo (self) che nel 1933 costava 2,25 sterline, veniva venduto a 5,5 sterline soltanto quattro anni dopo, mentre gli archi reclamizzati come “i migliori in lancewood”, rimasero stabili, allo stesso modesto costo di 18,6 scellini (1.50 $). Come c’era da aspettarsi, il tasso di importazione divenne sempre più difficile da ottenere, scomparendo virtualmente dalla scena commerciale poco dopo la fine della seconda guerra, quando le scorte accumulate dalla Spagna e dal Nord Italia nel periodo pre-bellico si esaurirono. Una delle prime vittime del secondo conflitto mondiale fu proprio la fabbrica di Ayres, distrutta dai bombardamenti tedeschi su Londra del 1941. Essa venne in seguito ricostruita e le venne dato il nuovo nome di Ayres Sport Goods, ma nel 1946 avrebbe di nuovo cambiato denominazione in seguito ad una ulteriore fusione con la ditta di articoli sportivi Slazenger, oggi ancora ben nota.

La ditta divenne così la Slazenger-Ayres e gli archi in legno e le frecce prodotti in quel periodo portarono quel marchio. Infine il nome Ayres venne abbandonato e restò solo il marchio Slazenger e gli archi prodotti in quegli anni recanti quel marchio fanno oggi la gioia dei collezionisti.

L’unica ditta rimasta a fare concorrenza alla Slazenger su quel che era ormai diventato un mercato tradizionale in rapido declino, era la vecchia fabbrica di John Jaques & Son Ltd. Sebbene costoro dichiarassero di essere costruttori di attrezzature arcieristiche fin dal 1884 (almeno così si leggeva nei loro cataloghi), non sono noti archi da loro firmati che risalgano a prima del dopoguerra. Un esemplare di questi archi, in lemonwood, esaminato dall’esperto Hugh Soar e confrontato con gli altri esemplari prodotti da Ayres e Slazenger, rappresenta a suo dire “un infimo esempio di caduta in disgrazia del longbow”. Sia Slazenger che John Jaques abbandonarono il design di arco tradizionale inglese sul finire degli anni ’40, per passare ai primi modelli di archi piatti, tra i quali il Black Mamba, che diede un importante contributo al successivo sviluppo dei primi archi sportivi ricurvi. Sebbene la cosa possa apparire pretestuosa, pare che John Jaques si vantasse di aver messo sotto contratto l’ultimo apprendista costruttore di archi lunghi inglesi, un certo Sorell. Costui si autodefiniva l’ultimo costruttore di longbows in tasso agli inizi della seconda guerra nel 1939. Si dice che Sorell abbia costruito e fornito archi ai reparti speciali dell’esercito britannico, ma si sa invece per certo che egli “armò” il gruppo dei veterani volontari della prima guerra (noto col nomignolo di “esercito dei papà” ) che “tenne” le linee difensive mentre l’esercito regolare si raggruppava malconcio in patria dopo la cocente batosta subita a Dunkerque. Ma siamo andati troppo oltre. Il ventesimo secolo è stato, nel bene e nel male, il secolo del progresso tecnologico, e arco e frecce non sarebbero sfuggiti alle innovazioni incombenti. Mentre gli apprendisti arcai e frecciai in Inghilterra e in Scozia mantenevano ampiamente lo status quo del vecchio arco inglese, assai diversa era diventata la “musica” negli Stati Uniti. Dopo una timida partenza (poiché il riconoscimento del tiro con l’arco tra gli sport accettati richiese tempo in Nord America), menti indagatrici erano al lavoro. Saxton Pope, medico chirurgo, scrisse un libro nel 1923 dal titolo “Bows and Arrows” , nel quale venivano confrontate le caratteristiche degli archi a lui disponibili in quegli anni. Non essendo Pope ingegnere, lasciò il lavoro di ricerca ai tre fisici Clarence C. Hickman, Paul Klopsteg e Forrest Nagler.

Il trattato “Archery The technical Side”

Il trio doveva passare alla storia per i sorprendenti risultati delle proprie ricerche, pubblicate in forma di libro dal titolo “Archery, The technical Side” (N.F.A.A. California 1947). Il longbow, decantato da Pope come superiore ad ogni altro arco da lui provato, venne esaminato con rigore scientifico dal nostro terzetto e trovato carente. Il loro ponderoso trattato mutò il volto dell’arcieria, suonando la campana a morto per il vecchio longbow inglese come attrezzo seriamente competitivo e aprendo le porte all’arco piatto da cui derivano sia l’arco lungo “tradizionale” americano che il ricurvo composto moderno. Sarebbe troppo complicato e difficile riportare i calcoli e le formule elaborate dai tre americani, ma in parole semplici, si può dire che venne trovato che la sezione a “d” tradizionale dei flettenti dell’arco inglese era meno efficiente della sezione rettangolare di un arco piatto. A parità di energia immagazzinata, il flettente piatto ne restituiva alla freccia più di quanto non facessero il flettente a sezione inglese e le altre sezioni sperimentate. Se mi fosse dato di commentare a posteriori, cosa sempre rischiosa, oserei quasi dire che i tre fisici non fecero altro che trovare la conferma scientifica di un principio che i nostri antenati europei avevano già intuito e messo in pratica dal 7.400 a. C. L’arco di Holmegaard rinvenuto in Danimarca risale proprio a quel lontanissimo periodo e ha i flettenti piatti, come piatti sono pure gli archi rinvenuti a Meare e a Ashcott Heath in Inghilterra (2.700 a.C.) e quelli recuperati nei pressi del lago di Ledro in Italia (Età del Bronzo medio). Restava da affrontare il problema della controcurvatura dei flettenti. Paul E. Klopsteg, studiando l’arco composto orientale di tipo turco, si rese conto che se ai vantaggi del flettente piatto si fossero uniti a quelli della curvatura in avanti della parte terminale, l’arco avrebbe potuto raggiungere alti livelli di efficienza. L’arco ricurvo oggi usato è quindi il frutto di calcoli moderni applicati ad archi antichissimi e, per atteggiarmi ancora una volta a grillo parlante dell’ultima ora, sfiderò i fischi dei modernisti scandalizzati affermando che l’arco “moderno” di moderno ha soltanto i materiali e non certo i concetti.

Ma ancora una volta ho corso troppo… Attorno al 1935 l’esaurirsi delle scorte di tasso e la maggior domanda di archi dovuta alla crescita in popolarità che lo sport incontrava, portò le industrie ad orientarsi su materiali alternativi al legno. Si pensò all’acciaio: l’idea non era certo nuova. Archi in acciaio sono citati da Roger Ascham nel “Toxophilus” (1545) come usati dai turchi; archi in acciaio venivano costruiti in India fin da tempi antichissimi. Era nuovo però il concetto: invece della poco efficiente (per l’acciaio) struttura lamellare semplice si adottarono soluzioni assai intelligenti. I primi tentativi che dettero risultati degni di nota avvennero già in America nel 1927. Un certo Robert H. Cowdery, manager di una ditta meccanica, tentò di costruire archi in barra di acciaio con una sezione a “t”; in pratica al flettente piatto veniva aggiunta una bassa nervatura di rinforzo centrale. I primi archi così ottenuti non erano un granché, essendo troppo lunghi. Così un suo amico, un certo dr. George Hays di Richmond nell’Indiana, gli suggerì di usare per i flettenti i manici tubolari in acciaio delle mazze da golf. L’esperimento riuscì e il già citato campione di tiro alla targa Robert Elmer vinse il primo torneo della Philadelphia Archery Association usando proprio uno di questi archi-mazza da golf. La resa dell’arco era ottima, la gittata fantastica, l’unico neo era dato dall’eccessiva tendenza di questo veloce attrezzo a rompere le corde, che a quei tempi erano ancora in lino o canapa. Il problema della corda venne risolto usando un filato sintetico, il Fortizan, del quale parleremo ancora. Vennero commercializzati così un certo numero di questi archi innovativi, ma quando iniziarono a rompersi nella svasatura necessaria per eseguire la giunzione centrale, il modello venne abbandonato.

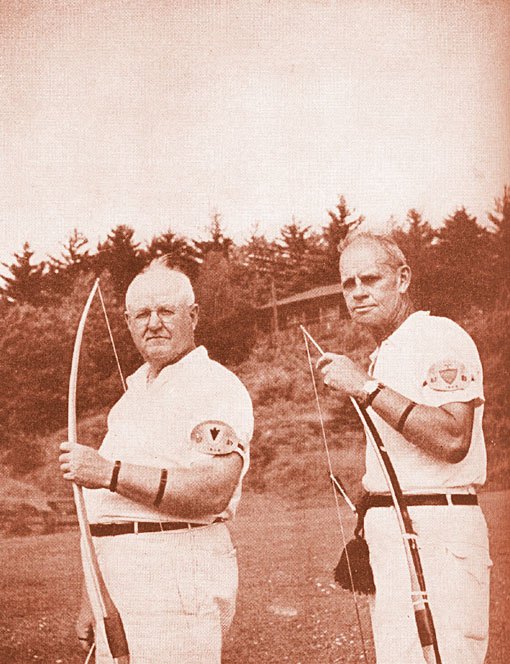

Due veterani in un’immagine del 1944. Da sinistra: Robert Elmer e Truxtum Hare.

Al tempo di Robert Elmer…

Si tornò quindi alla sezione a “t”, facendo però tesoro del primo fiasco e costruendo l’arco lungo solo cinque piedi invece di sei. Il risultato fu stavolta soddisfacente ed Elmer vinse il doppio American Round della N.A.A. del 1927 usando uno di questi attrezzi. Mentre Elmer continuava ad usare questo tipo di arco “strano”, gli si avvicinò un certo Taddeus T. Merriman, ingegnere capo dell’azienda comunale acque potabili di New York, che disse al campione che la gittata dell’arco sarebbe stata uguale, se non superiore, ed i costi di produzione sarebbero stati abbattuti se i flettenti fossero stati costruiti prima piatti e quindi piegati sui lati fino a formare un profilato a “u”. In seguito si venne a sapere che l’idea era già coperta da brevetto di un certo Badger del 1881, ma nessuno allora lo sospettava. Elmer passò quindi l’idea a Cowdery che la realizzò trovando che funzionava. Il modello venne perciò standardizzato con una lunghezza di circa cinque piedi e due pollici e i flettenti inseriti in un manico centrale rivestito in sughero: gli venne poi dato un nome con il marchio True Temper. Ma dopo pochi anni la fabbricazione cessò poiché Cowdery aveva orientato la sua azienda su articoli che consentissero una produzione di massa e gli archi purtroppo non lo erano. Il miglior arco in acciaio in assoluto sarebbe nato però in Svezia nel 1935: il Seefab, della See Fabriks Aktiebolag di Sandviken, una cittadina a nord di Stoccolma. Non ci è dato sapere se gli esperimenti americani con l’acciaio abbiano ispirato o influenzato in qualche modo i produttori svedesi, tuttavia gli scandinavi superarono gli “yankee” sia in arguzia che in abilità tecnica. Il pur quasi riuscito arco americano in “mazze da golf” aveva i flettenti cavi rastremati per mezzo di una serie di gradini, poiché questo era il solo modo che gli americani conoscevano per ridurre il diametro di uno stesso tubo metallico senza alterarne gli spessori; di qui la tendenza alle rotture precoci.

Per il Seefab invece, che funzionava sul principio di un flettente tubolare schiacciato, gli svedesi riuscirono ad ottenere una rastrematura perfettamente liscia ed omogenea senza cambiare spessore alle pareti o anche variandolo ove fosse necessario. Questo tipo di arco conobbe una popolarità notevole tra gli arcieri agonisti non solo in Svezia ma anche in Inghilterra e in America, pur non soppiantando mai del tutto il tradizionale arco in legno. Ma anche il suo momento di gloria doveva finire: si scoprì infatti che il Seefab tendeva con l’uso ad incrudirsi e dopo circa due o tremila flessioni l’arco cedeva spezzandosi, con grosso rischio per l’incolumità dell’arciere. Nuove vie andavano dunque cercate. I primi timidi tentativi di controcurvare le estremità degli archi sportivi in legno vennero fatti attorno al 1930 in America. Prima di allora tale pratica era pressocché sconosciuta sia sui campi di gara britannici che su quelli statunitensi, sebbene se ne discutesse la possibilità per via delle tante raffigurazioni antiche che mostravano archi di quella forma. Si iniziò a farlo con l’applicazione di calore ed in seguito anche con la costruzione dei flettenti in strati lamellari incollati assieme e pressati su apposite forme o dime. Certo, dopo aver conosciuto il brivido delle fantastiche prestazioni degli archi in acciaio, era difficile riadattarsi alle mediocri performances del solitario legno, per quanto romantico fosse. Il già citato Robert Elmer, che aveva avuto modo di ammirare le qualità del Fortizan come materiale per le corde, nel 1946 ebbe l’idea di usare questo filato sintetico (si trattava di una materia plastica scaldata e trafilata attraverso fori sottilissimi) incollandolo a formare uno strato omogeneo sul dorso di un suo arco in legno, come già si faceva con la seta o la pelle cruda. Elmer restò sbalordito di quanto l’arco migliorò in prestazioni, non solo in velocità di chiusura ma anche in indeformabilità, resistenza alle intemperie, ecc.

L’introduzione della fibra di vetro

Il Fortizan venne largamente usato da allora in avanti come “backing” di rinforzo sul dorso degli archi, ma non poteva tuttavia essere usato sulla parte interna dei flettenti poiché non possedeva sufficiente resistenza alla compressione. Nel 1951 Fred Bear, americano di origini svizzero-tedesche, introdusse la più sostanziale innovazione all’arco, ancora insuperata nel concetto: l’applicazione della fibra di vetro unidirezionale su entrambe le superfici dei flettenti. Ciò ha conferito al nostro amato attrezzo, sia di foggia tradizionale che non, le doti di efficienza e indeformabilità che tutti oggi conosciamo e apprezziamo. Attorno al 1961 un arciere cacciatore deluso per aver mancato la preda a causa di una sua sottovalutazione della distanza, studiò un ingegnosissimo sistema per rendere la traiettoria della freccia più tesa con relativo minor sforzo di carico all’ancoraggio. L’arciere si chiamava H.Wilbur Allen e viveva a Kansas City nel Missouri. Allen costruì e provò diversi prototipi del suo micidiale attrezzo, fino ad ottenerne il brevetto il 30 dicembre 1969. Era nato l’arco compound, o meglio “il compound” poiché, nonostante l’enorme popolarità che questo attrezzo andava incontrando tra ogni categoria di arcieri, la Fita non lo poté riconoscere come arco. La ragione del primo rifiuto trovava supporto nell’articolo 504, comma (a) del regolamento, che definiva arco “un corpo flessibile con una corda direttamente unita alle estremità”, mentre il compound funziona sul principio di due pulegge eccentriche con la corda unita a cavi che scorrono su di esse. Le ragioni di chi tuttora si oppone a tale mutamento suonano così: “il fatto che uno strumento possa tirare una freccia, non fa necessariamente di esso un arco. Infatti frecce sono state scagliate con moschetti, fionde, catapulte e altri congegni.

Ma perché non definire arco un qualcosa che tanto gli somiglia ed è più efficiente e facile da tendere?”. Tale diatriba resta tuttora irrisolta e divide il mondo arcieristico in compoundisti e non. Il resto è storia recente e, si spera, futura.